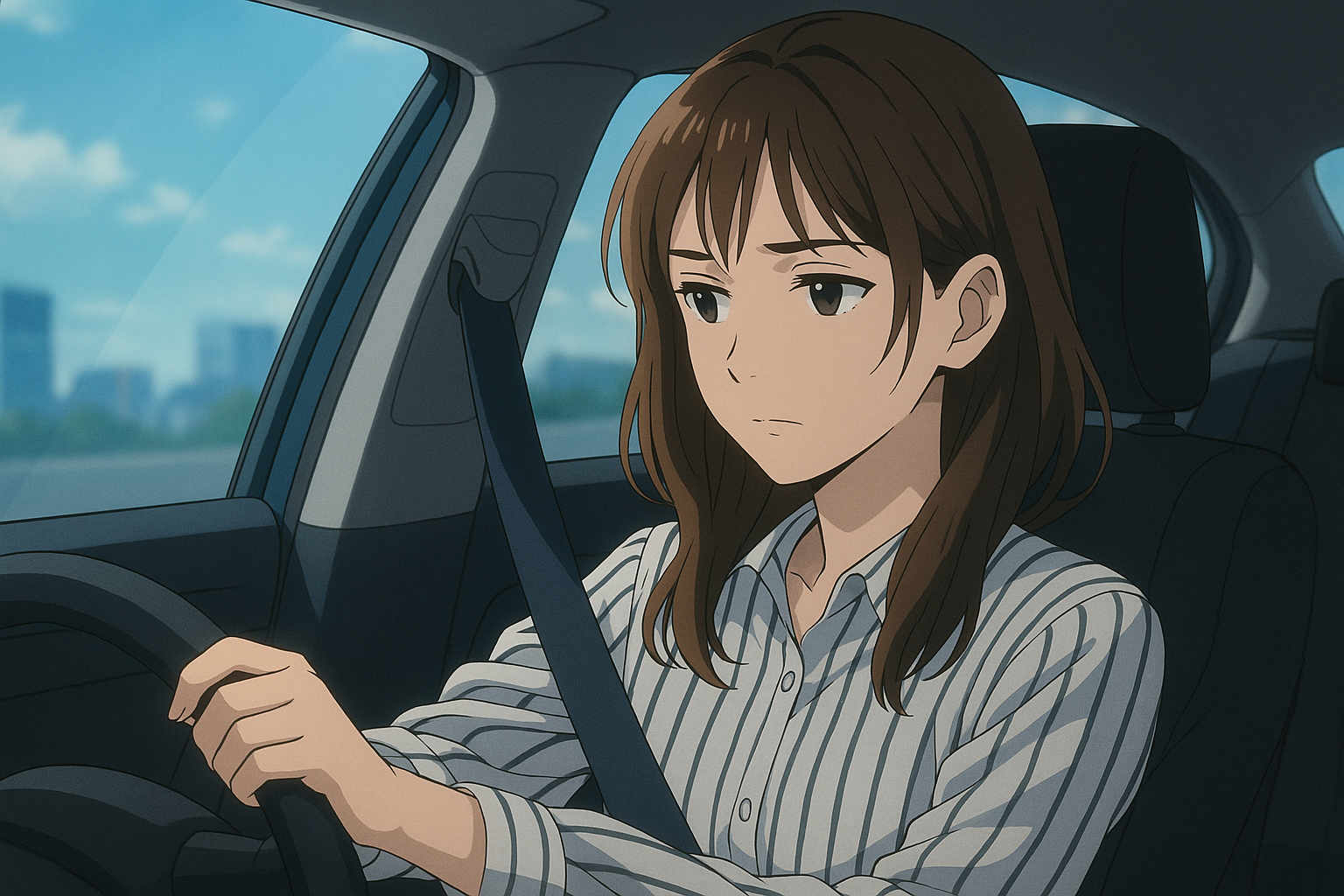

信号は青、でも前は動かない。アクセルを離してブレーキを踏むだけの往復作業。時計だけが進み、予定は遅れる。渋滞は単なる交通現象で終わらず、人の注意・感情・意思決定に重くのしかかります。本記事では、心理・生理・行動・環境・法令の5つの視点から「なぜ渋滞でストレスを感じるのか」を分解し、今日から実践できる対策と、事故・違反の落とし穴まで網羅します。

- 本質は「コントロール喪失」と「時間価値の毀損」

- 身体はストレス反応(交感神経優位・コルチゾール上昇)で疲労が加速

- 焦燥はリスク補償行動(割り込み・車間詰め)を誘発し事故確率が上がる

- 予測・準備・思考の切替・車内設計の4層で対策する

- 違反や迷惑行為は道路交通法で重い責任。「怒りの運転」は最悪のコスパ

目次

- 渋滞がストレスを生む心理メカニズム

- 脳と身体の反応:交感神経・ホルモン・疲労

- 行動面の連鎖:攻撃運転とリスクの増幅

- 環境・社会要因:道路設計・季節・連休パターン

- 法令・マナー:道路交通法と「怒りのコスト」

- 実践対策:4層アプローチ

- ケーススタディ:通勤・観光・都市高速

- FAQ:よくある疑問

- まとめ

- 筆者の体験談

1. 渋滞がストレスを生む心理メカニズム

1-1 コントロール喪失

人は「自分の行動で結果を変えられる」と感じるとき安心します。渋滞ではアクセル操作が成果につながらず、学習性無力感に近い状態が生まれ、不快感が増幅します。他車の挙動に支配されるため、主導感が削られるのが最大の痛点です。

1-2 時間価値の毀損と損失回避性

到着時刻が遅れるほど「失った時間」が強く意識されます。人は得より損に敏感で、予定の遅延は心理的コストとして過大評価されがちです。結果として焦りが生じ、近道探索や車線変更の試行回数が増加します。

1-3 社会的比較と不公平感

隣の車線が早く進むのを見ると、自分だけ取り残された錯覚が起きます。断片的な観測に基づく比較は苛立ちの温床で、「次はあっち」という衝動的な選択が悪循環を作ります。

2. 脳と身体の反応:交感神経・ホルモン・疲労

渋滞中は交感神経が優位になり、心拍数上昇、末梢血管収縮、筋緊張が起きます。アドレナリンやコルチゾールは短時間なら有用ですが、長引くと頭痛・肩こり・判断力の低下につながります。座位固定は大腿や腰部の血流を悪化させ、末端冷えやだるさを引き起こします。

ポイント:「動けないのに戦闘態勢」という身体の矛盾が疲れを増幅します。

3. 行動面の連鎖:攻撃運転とリスクの増幅

イライラは意思決定の閾値を下げ、短期的な利得を過大評価させます。結果として割り込み、無理な車線変更、先詰めなどの行為が増え、渋滞の後尾追突や側面接触のリスクが高まります。さらに、「少しでも早く」という心理は車間距離を詰めさせ、ブレーキの連鎖を増幅して波状渋滞を悪化させます。

4. 環境・社会要因:道路設計・季節・連休パターン

ボトルネックとなる合流や車線減少、料金所、トンネル手前の速度変動は典型的な渋滞ポイントです。雨天や視程不良、積雪期は安全マージンが拡大し流量が落ちます。日本では大型連休や帰省ラッシュ時に慢性的な滞留が発生し、「渋滞情報の可視化」ができていても回避が難しい場面が続きます。

5. 法令・マナー:道路交通法と「怒りのコスト」

焦りや怒りに任せた車間詰め・進路妨害・幅寄せなどは、道路交通法上の危険行為に該当し得ます。違反点数や反則金で済まない事態に発展する例もあります。さらに、渋滞の後尾に停止表示を出さない、ハザードを適切に使わないなどの不作法は二次事故の要因になります。法令に触れなくても、他者の恐怖や怒りを誘発する運転は結局自分のストレスを増やします。

6. 実践対策:4層アプローチ

6-1 予測:混雑と自分の弱点を読む

- 出発前に渋滞予測と迂回候補を用意。到着時刻の幅(早着・遅着)を家族にも共有。

- 水分・軽食・スマホ充電・トイレ計画。身体ニーズの未充足は怒りの燃料。

6-2 準備:車内をストレス最小化に調律

- 姿勢セッティング:腰の自然弯曲を保つクッション、ハンドルは軽く肘が曲がる距離。

- 温度・換気:やや涼しめ。眠気と苛立ちの両方を抑える。

- 音の設計:BPMが上がり過ぎないプレイリスト。ニュースは混雑情報だけ短時間。

6-3 切替:思考と呼吸のハック

- 4-7-8呼吸やボックス呼吸。信号待ちを合図に3セット。

- メタ認知メモ:「今の怒りは時間を縮めない」。ダッシュボードに小さく貼る。

- マイクロストレッチ:肩甲骨回し、足首回し、顎の力み解除。

6-4 実務:安全と法令を先に満たす

- 車間は「時速の半分メートル×2」を目安に余裕確保。

- 後尾接近時は早めのハザード。停止表示器材は可能なら活用。

- 合流はファスナー合流。譲ってもらったら早めの合図で礼。

7. ケーススタディ:通勤・観光・都市高速

7-1 通勤渋滞

短距離でも毎日積み重なる疲労が厄介。固定ルートなら、「一本だけ迂回ルートを常備」「早出・遅出を週1で試す」「駐車位置を出口寄りにする」など小さな改善で心理的余白が生まれます。

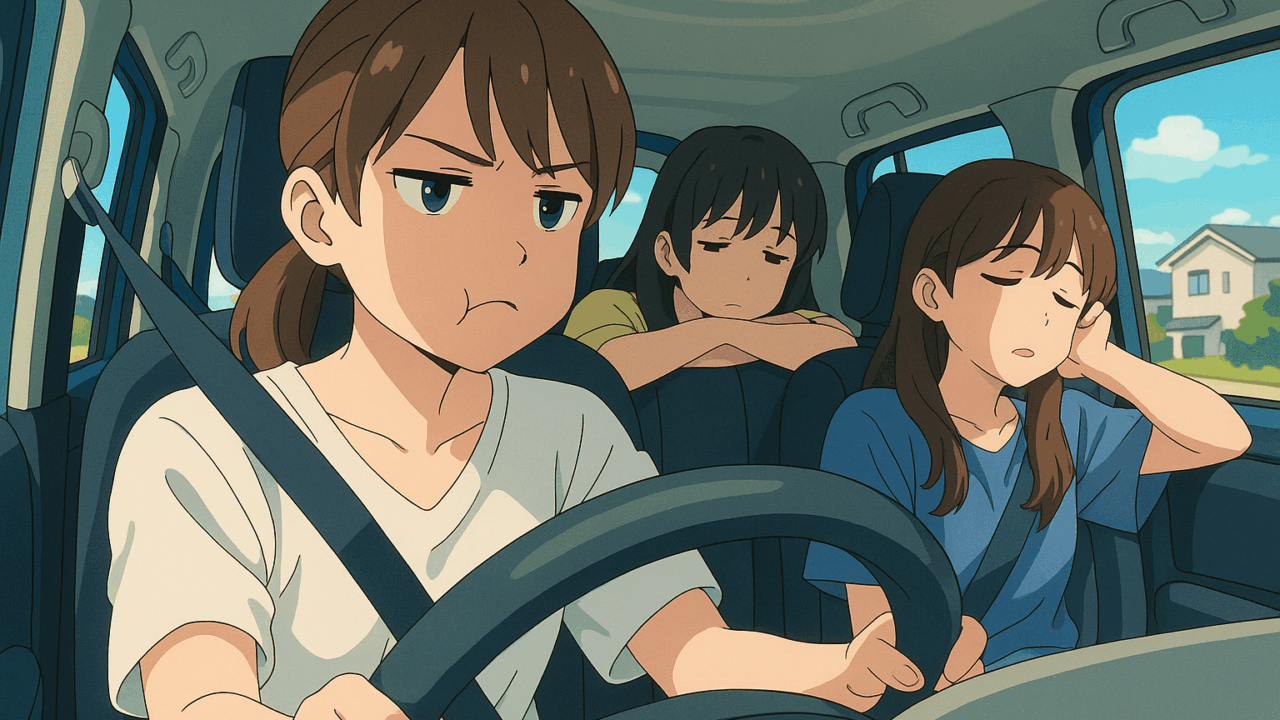

7-2 観光地・帰省ラッシュ

子ども同乗で車内ノイズが増えるなら、休憩の予告制(あと○分で休憩)と役割分担(お菓子係・音楽係)で争点を減らします。「休憩は渋滞の末尾前」が安全。

7-3 都市高速・トンネル手前

速度変動が激しく、注意のムラが事故につながりやすいゾーン。渋滞終端では前方2台先のブレーキに意識を置き、加減速をゆるやかに。

8. FAQ:よくある疑問

Q1. 渋滞中に車線変更を繰り返すと早く到着しますか?

A. 断片的に見れば「得した」瞬間はありますが、平均するとメリットはごく小さく、事故・トラブルのリスクと交換になりがちです。

Q2. イラつきが止まらない時の即効テクは?

A. 停止中に4-7-8呼吸を3セット、肩と顎を同時に脱力、フロントガラスの遠点を3秒見る。これで交感神経の過活動を一段下げられます。

Q3. 渋滞の後尾で気をつけることは?

A. 早めのハザード、ブレーキの断続点灯、ミラー確認で後続の減速を促す。可能なら少し路肩寄りに停車して追突の回避スペースを作る。

Q4. 法令違反になりやすいのは?

A. 無理な割込み、幅寄せ、不要なクラクション、急ブレーキの乱用など。感情のはけ口運転は高コストです。

Q5. 渋滞を前提にしても、仕事の遅刻が怖い

A. 「到着時刻の幅」をステークホルダーと共有し、オンライン会議は音声参加に切替できる準備を。心理的負担を物理的に下げます。

9. まとめ

- 渋滞のストレスは「動けない身体」と「急ぎたい心」の矛盾から生まれる

- 怒りは時間を縮めない。替わりに安全と体力を削る

- 予測・準備・切替・実務の4層で設計し直せば、渋滞は「消耗戦」から「耐久可能」へ

完全に避けられないなら、上手に持ちこたえる設計を。ハンドルを握る自分を「未来の自分の味方」にしてやるのが最短の解です。

筆者の体験談

首都高で事故渋滞に3時間。最初の1時間で体力の3割を使い果たし、残りの2時間で機嫌の9割を失いました。途中から窓を少し開け、温度を下げ、ラジオではなく会話系ポッドキャストに切り替えたら、頭のざわつきが落ち着きました。「怒っても早くならない」と紙に書き、メーターフードに貼ったのがその後の決め手。以降、渋滞は好きではないけれど、嫌悪から無関心くらいには調律できています。

参考リンク:

国土交通省 道路局/

警察庁 交通局/

NEXCO 高速道路情報