結論:あおり運転は「意識」で防げる

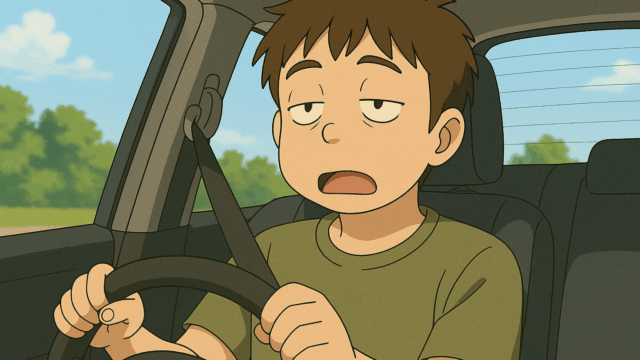

あおり運転は「自分には関係ない」と思いがちですが、無意識のうちに加害者になってしまうケースも少なくありません。

この記事では、あおり運転を避けるための具体的な対策と日常の運転習慣について解説します。

あおり運転をしないための5つの基本対策

- 1. 車間距離をしっかり保つ

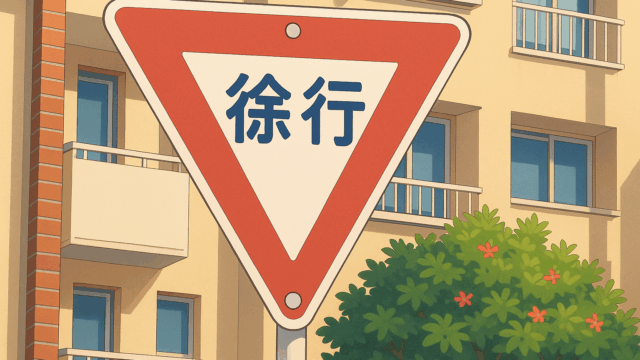

常に前の車と安全な距離(一般道なら2秒以上、高速なら3秒以上)を確保しましょう。 - 2. クラクションやパッシングを感情で使わない

「どけよ」といった意図で使用するのは妨害目的とみなされる可能性があります。 - 3. 急な割り込み・進路変更は避ける

相手の反応次第で「威圧」と受け取られる場合もあります。 - 4. スピードと流れを意識する

遅すぎても速すぎても、他車に不安を与える原因になります。 - 5. ドライブレコーダーで自覚とけん制

録画されている意識が安全運転への抑止力にもなります。

感情を運転に持ち込まない工夫

あおり運転の多くは「感情」によって引き起こされます。以下の対策で冷静さを保ちましょう。

- 車内で深呼吸やリラックスできる音楽を流す

- 「急がば回れ」の精神で余裕を持つ

- 他のドライバーに期待しない(イライラの元)

知らずに“煽っている”行動に注意

本人に自覚がなくても、相手が「あおられた」と感じる運転があります。

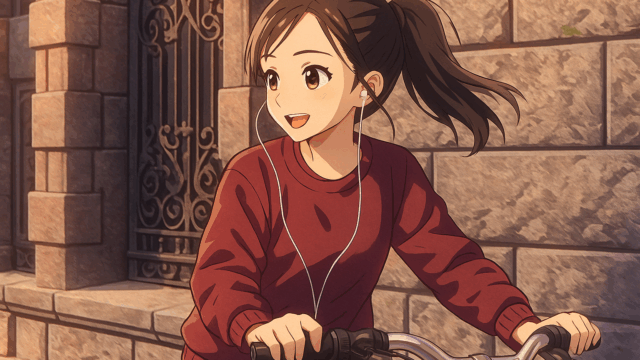

- 自動ハイビームで後続車を照らし続ける

- 信号で詰めすぎる車間距離

- 後ろから速度を煽るような追従

これらはすべて証拠が残れば妨害運転と判断される可能性があります。

もしイラッとしたときの対処法

- 相手と張り合わない、すぐ譲る

- サービスエリアやコンビニで一時的に避ける

- 「自分が冷静でいれば事故は防げる」と唱える

よくある質問(FAQ)

Q. 軽くクラクションを鳴らすのもNG?

A. 危険を知らせる目的以外はNG。相手に「退け」と伝える行為は妨害に該当する恐れがあります。

Q. 煽られたときにクラクションで返すのは?

A. おすすめしません。挑発と受け取られ、事態が悪化する可能性があります。

まとめ:日々の習慣が煽り運転を防ぐ

- 車間距離と速度調整を常に意識

- 感情を抑え、冷静に対応する力を持つ

- 無意識な“煽り”行動にも敏感になる

「自分はやっていない」ではなく、「自分も注意する」という姿勢が事故やトラブルを防ぐ最大の武器になります。