煽り運転や交通トラブルが社会問題になって久しいですが、実はその背後には「脳の報酬系」と「怒りの神経伝達物質」が密接に関わっています。本記事では、怒りの正体と、ドーパミンがどう煽り行動を誘発するのかを脳科学的に解説し、冷静さを取り戻すための実践法も紹介します。

- 怒りが生まれる脳のメカニズム

- ドーパミンが煽り運転を助長する理由

- 怒りを鎮める具体的なテクニック

- 運転中の感情コントロールの重要性

目次

怒りが生まれる脳の仕組み

人間の怒りは、脳の「扁桃体(へんとうたい)」という部位が中心的な役割を果たしています。扁桃体は外部からの脅威や不快刺激を感知すると、自動的に「闘争・逃走反応」を引き起こします。このとき、交感神経が活性化し、心拍数や血圧が上昇。身体は“戦うモード”に入るのです。

さらに、怒りが強くなると「前頭前野」の理性による抑制機能が低下し、感情が爆発しやすくなります。つまり、怒りとは本能的な反応であり、「我慢しよう」と思っても簡単には止められない脳のメカニズムなのです。

ドーパミンと煽り運転の関係

煽り運転の背景には、怒りだけでなく「ドーパミン」という快楽物質も関わっています。ドーパミンは、報酬や達成感を得たときに分泌される神経伝達物質で、脳に「もっとやれ」という快感を与えます。

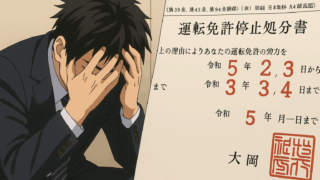

一部のドライバーは、他者を威圧したり、スピードを上げて追い越した瞬間にドーパミンの快感を感じることがあります。これが繰り返されると「怒り行動=快感」という誤った学習が形成され、煽り運転が常習化するリスクが高まるのです。

実際、心理学の研究では、短時間の攻撃行動後にドーパミン濃度が上昇する傾向が確認されています。つまり、怒りを爆発させること自体が、一時的な“報酬”として脳に刷り込まれてしまうのです。

ストレスとアドレナリンの連鎖

ドライバーが感じる渋滞・割り込み・クラクションなどのストレスも、怒りを増幅させます。このとき体内では「アドレナリン」が分泌され、筋肉が緊張し、反射的に攻撃的行動をとりやすくなります。

特に睡眠不足や長時間運転の状態では、前頭前野の働きが鈍くなり、冷静な判断が難しくなります。その結果、「些細な出来事」でスイッチが入り、煽り行為に発展するケースもあります。

怒りをコントロールする実践法

怒りをゼロにすることは不可能ですが、「衝動的な反応を遅らせる」ことで事故やトラブルを防ぐことができます。以下の方法が有効です。

- 深呼吸を3回行う:酸素を取り込み、副交感神経を刺激して落ち着きを取り戻す。

- 「今の自分」を客観視する:心の中で「怒っている自分」を認識するだけでも理性が戻る。

- 相手の行動を受け流す練習:「自分の安全が最優先」と言い聞かせる。

- 音楽・香り・飲み物などリラックス要素を運転に取り入れる。

さらに、感情的になりやすい人は「運転前のルーティン」を作ることも効果的です。発車前に数秒だけ深呼吸し、「今日は穏やかに運転する」と意識することで、脳が落ち着いた状態を保ちやすくなります。

まとめ

- 怒りは扁桃体が引き起こす本能的な反応

- ドーパミンの快感が煽り行為を強化する

- アドレナリンが攻撃衝動を増幅させる

- 深呼吸・自己認識・安全意識が怒り抑制の鍵

煽り運転の根底には「怒りの連鎖」と「快感の錯覚」という脳の仕組みが潜んでいます。運転は単なる技術ではなく、感情のコントロール力が試される場でもあります。安全のためには、まず自分の脳の働きを理解し、冷静さを保つことが何より大切です。

筆者の体験談

私自身、かつて通勤中に割り込みを受け、思わずクラクションを鳴らしたことがあります。その瞬間、心拍数が上がり、手が震えたのを覚えています。しかし数分後、「あのとき怒鳴っていたらどうなっていただろう」と冷静に考え、ゾッとしました。以来、感情が高ぶったときは深呼吸し、「この1分を耐えれば安全に帰れる」と唱えるようにしています。驚くほど効果があり、怒りに支配される時間が激減しました。

よくある質問(FAQ)

- Q1. ドーパミンは悪い物質なのですか?

- A1. いいえ。ドーパミン自体は意欲や学習を支える重要な物質です。ただし過剰な刺激が続くと、依存や攻撃行動につながる場合があります。

- Q2. 怒りを感じないようにすることはできますか?

- A2. 完全に感じないことはできません。重要なのは「怒りに気づく」ことと「反応を遅らせる」ことです。

- Q3. 煽り運転を見かけたときの対処法は?

- A3. 絶対に関わらず、速度を落として車間距離を取り、安全な場所に避難するか警察に通報しましょう。

参考文献:

警察庁 交通安全情報

日本心理学会論文データベース