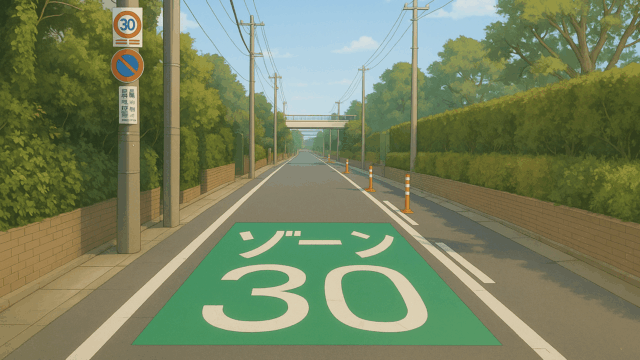

道路の真ん中に引かれている黄色のセンターライン(中央線)。

「このくらいならはみ出してもいいのかな?」「追い越しで越えたらアウト?」と、運転していると一度は悩むポイントですよね。先に結論を言うと、黄色の実線は“対向車線にはみ出す行為を基本的にさせないための表示”です。ただし、どうしても避けないと危ないときなど、一定の状況では例外として認められる余地があります。この記事では、その標示が何を意味しているのか、どんなときに違反になるのか、どこまでが例外なのか、さらに罰則や安全に走るコツまでを、運転する人の目線で噛みくだいて解説していきます。

目次

先に結論(要点)

- 黄色実線=基本は“はみ出し禁止”。追い越すためだけに越える行為は違反になりやすい。

- 道路の線は実線と破線の組合せで意味が変わる。自分の走る側が破線なら通行が許される場合もある。

- 落下物を避ける・工事で塞がれているといったやむを得ない状況なら例外になり得るが、安全を最優先にしていることが条件。

- 越線が違反と判断されると反則金や違反点数の対象になり、事故のときはこちらの過失が重く見られることがある。

- 判断に迷ったときは越えない・スピードを落とすを合言葉に。標識や路面表示をこまめに確認するクセをつけると安心。

黄色線のキホン:どんな意味?

黄色のセンターライン(中央線)は、対向する車がある道路で走る場所をはっきり分けて、正面衝突などの重大事故を防ぐために設けられた標示です。中でも黄色の実線は、追い越しや進路変更などで対向車線側に入って走る行為を原則禁止しますという強めのメッセージになっています。設置されている場所は、カーブが続く、交通量が多い、見通しが悪い、事故が多いなど、ちょっとでもはみ出すと危険が高くなるところが多いです。

※ここで言う「越える」というのは、タイヤがちょっと触れた程度をあげつらう話ではなく、車体の一部でも対向車線側へ入り込んで走行することを指すのが一般的な考え方です。

黄色線の種類と読み解き方(実線・破線・組合せ)

1)黄色の実線(センターライン)

もっとも制限が強いタイプで、基本的には対向車線にはみ出してはいけませんという意味になります。追い越しで対向車線側に出るのはNGですし、無理なUターンや、右側のスペースに入り込む動きも違反や危険につながりやすくなります。

2)黄色の破線

対向車線に少しはみ出すことが条件付きで許されるときに使われます。ただし、見通しや対向車の有無などの安全確認をしていることが前提です。確認を怠ったままの越線は当然危険です。

3)実線+破線の組合せ

左右で意味が違うように描かれているパターンです。自分が走っている側が実線ならはみ出し禁止、破線なら条件付きでOKという読み方になります。片側だけ先が見えにくい山道などでよく見かけます。

越えると違反になる主なケース

追い越し目的のはみ出し

前の車を抜きたいからといって対向車線に出る追い越しは、黄色実線の区間では基本的に違反です。特にカーブの先が見えない場所やアップダウンが続く道での越線追い越しは、正面衝突のリスクが一気に高まり、悪質な運転として見られることもあります。

進路変更・右折のための越線

黄色実線のところで安易に車線を変えたり、右折のために早めに対向車線側に入り込んだりする行為も、違反と判断されやすいです。交差点が近い場所や、進路変更禁止の表示が一緒に出ている場所では、特に厳しく見られます。

渋滞すり抜けや二輪の無理なはみ出し

渋滞しているときに二輪車が対向車線にまで出て前に進もうとするのは非常に危険です。対向車や右折車と接触・衝突するケースが起きやすく、取締りの対象にもなりがちなのでやめておきましょう。

例外が認められ得るケース

道路交通法では、どうしても避けなければ危険な場合や、安全を確保するためにほんのわずかにずれる必要がある場合などには、その場の状況によって例外として扱われることがあります。とはいえ、前提になるのは「安全を十分に確かめたうえで、必要最小限・一時的であること」です。

- 障害物回避:落ちている荷物や故障して停まっている車、工事や倒木・土砂などを避けるために、やむを得ず少しだけはみ出す場合。

- 緊急対応:救急車や消防車などが来たときに、安全な位置をとるために一時的に寄る場合。

- 標識・路面表示で許容:自分の側が破線になっている実線+破線の区間など、標示自体が許しているとき。

違反時の罰則・事故時のリスク

黄色の実線を越えた場合は、状況に応じて進路変更禁止違反・追越し方法違反・通行区分違反などとして処理され、反則金や違反点数の対象になります。細かい数字は車種や場所、標識の内容で変わりますが、点数が積みあがって免停になるリスクを無視することはできません。

さらに、越線したことが原因で事故が起きた場合には、こちらの行為が危険だったとして過失割合が重く設定されることがあります。民事での損害賠償額が増えるおそれもあり、ドラレコの映像・現場の痕跡・路面の表示がその判断材料になる場合も多いです。

シーン別ケーススタディ

① カーブが連続する峠道(自分側=実線)

前の車が遅くても、ここでの越線追い越しはNGです。先が見えないので、対向車が来ていたら一瞬で危険な状況になります。車間をとって走る+直線になる場所を待つのがいちばん安全です。

② 片側実線・片側破線の組合せ

自分の走る側が破線なら条件付きではみ出せます。ただし、対向車が来ていないか、見通しはどうか、路面は濡れていないかなどをチェックして、少しでも不安ならやめるという判断が大事です。実線側の車ははみ出し禁止です。

③ 落下物・故障車の回避

この場合はやむを得ず少しだけはみ出すのが認められやすいですが、徐行してウインカーを出し、後ろも確認してから行うのが鉄則です。安全に避けられないと思ったら一度止まる判断も大事です。

④ 二輪での渋滞すり抜け

対向車線側まで使ってしまうと一気に危険度が上がります。中央線付近には近寄らないのが原則です。すり抜けをするにしても場所を選び、歩行者や自転車に対しては最大限注意しましょう。

安全運転のコツ(違反・事故を避けるために)

- 標識×路面表示をセットで読む:いつもと違う線が出てきたら、スピードを落として意味を確認する。

- 「越線しない」を基本にする:迷ったときは越えない・待つ・譲る。これだけでリスクはかなり下がります。

- 右折は早めに準備:右折レーンが現れるまでは無理に中央へ寄らない。ウインカーは右折するおおむね30m前を目安に。

- ドラレコを味方に:自分の身を守るためにも、トラブルになったときの証拠にも有効です。レンズの汚れやメモリの状態は定期的にチェック。

- 雨・夜・逆光は「見えていない前提」で:昼間と同じ感覚で越線の判断をしない。余裕のある速度で走ると視野が広がります。

まとめ

黄色実線があるところは、基本的にはみ出してはいけない場所です。追い越しや無理な進路変更で越えてしまうと違反になる可能性が高くなります。とはいえ、障害物を避けるなどのやむを得ない場合には例外として扱われることもあります。ただしそのときでも、安全を最優先にして、必要な範囲だけ、一時的にという姿勢が欠かせません。路面の表示や標識を正しく読んで、迷ったら「越えないでおく」を選べば、違反も事故もぐっと減らせます。

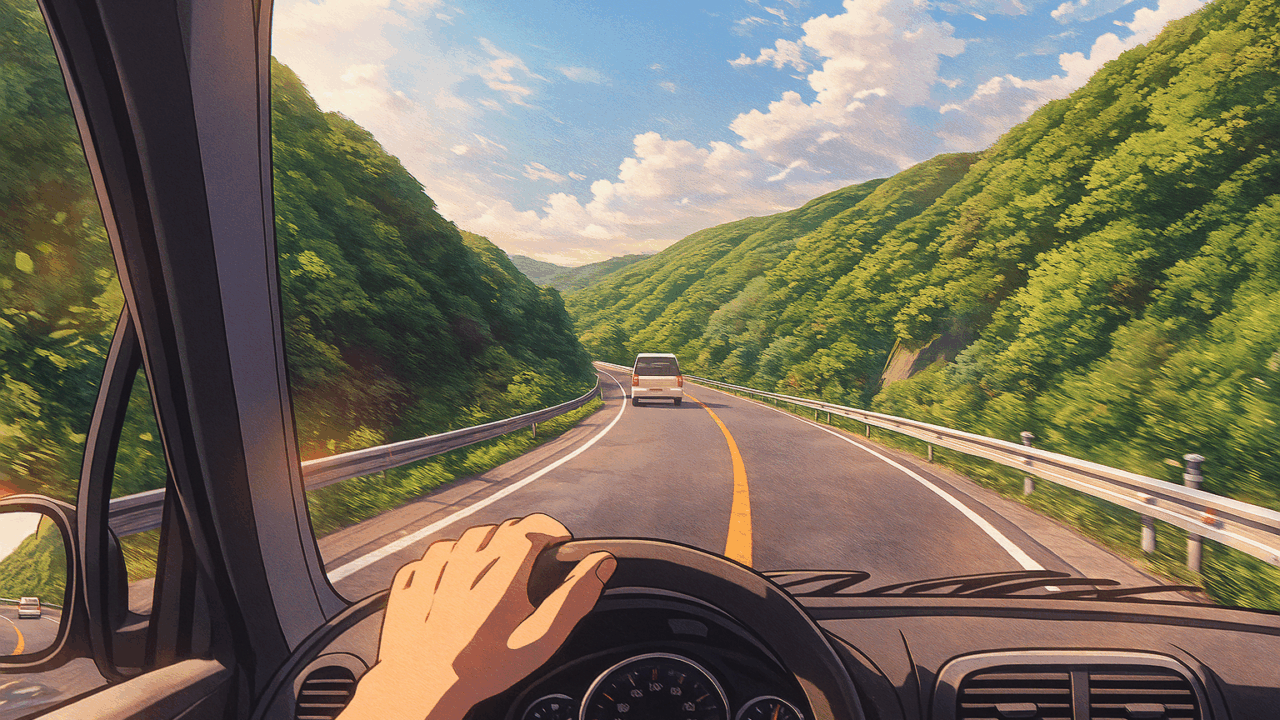

筆者の体験談

数年前、山あいの道を走っていたとき、前に大型車がいてペースががくっと落ちたことがありました。つい「このカーブ、行けるかな」と思った瞬間があったのですが、先が見えない場所で少しでもはみ出したら対向車と正面でぶつかるところでした。そこからは、「直線になるまで待つ」「車間を多めにとる」を自分のルールにしています。結果的に運転中のイライラも減りましたし、加減速が少なくなったおかげか燃費まで良くなりました。交通ルールって面倒に見えて、実は自分を守るための仕組みだなと実感した出来事です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 黄色線を少し跨いだだけでも違反?

A. ラインにタイヤが触れた瞬間に即アウトという話ではありませんが、対向車線側に入り込んで走れば違反に問われる可能性があります。越線を前提にした運転はしない方が安心です。

Q2. 片側が破線・片側が実線のときは?

A. 自分の側が破線なら条件付きで越えられる場合があります。ただし、見通しが悪い・車が来ている・スピードが出ているなどのときはやめておきましょう。実線側の車ははみ出し禁止です。

Q3. 障害物を避けるための越線は許される?

A. どうしても避ける必要があるときに、必要な分だけであれば例外として認められることがあります。徐行してウインカーを出し、周りの車や歩行者をよく見てから行ってください。

Q4. 自転車や原付にも同じルール?

A. 基本的な考え方は同じです。対向車線にむやみに出ないことが最優先です。二輪は車よりも見つけにくく、ふらつきやすいので、越線はさらにリスクが高くなります。

Q5. Uターンで中央線を越えるのは?

A. 黄色実線の区間では基本的にUターンはできないと考えてください。あわせてUターン禁止の標識が出ていないかどうかも要チェックです。安全を確保できない場所では無理に行わないでください。