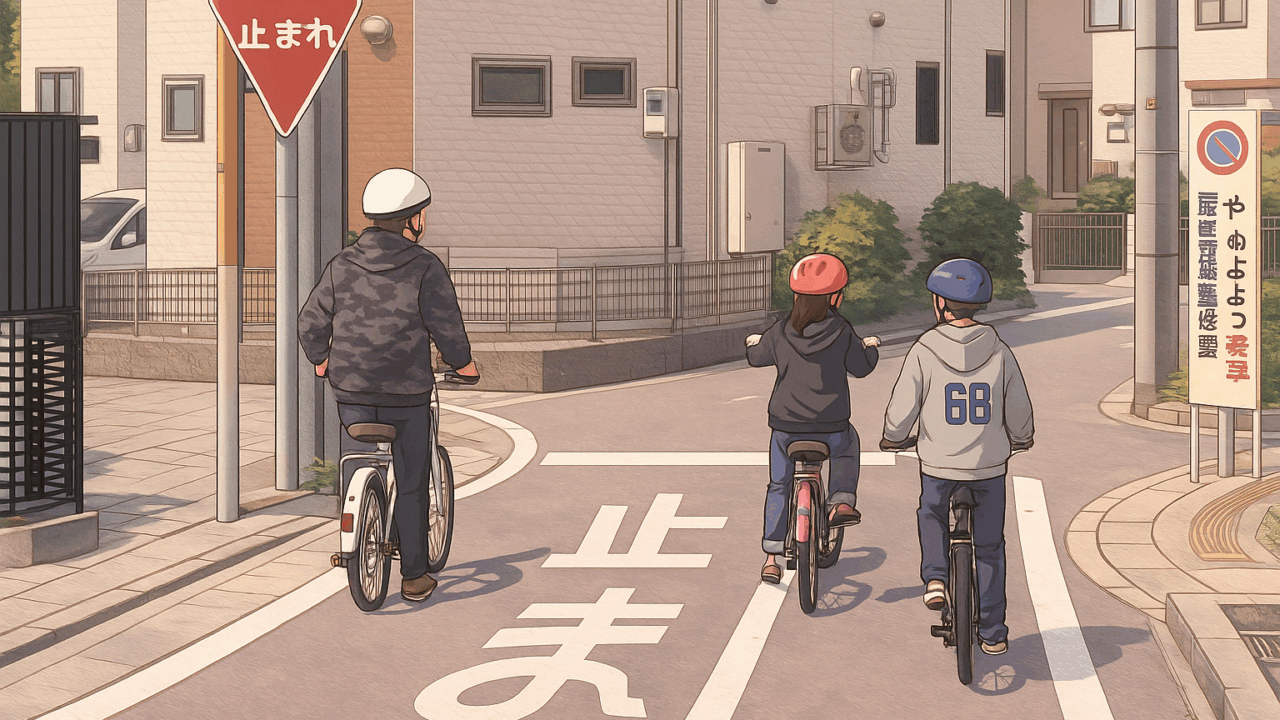

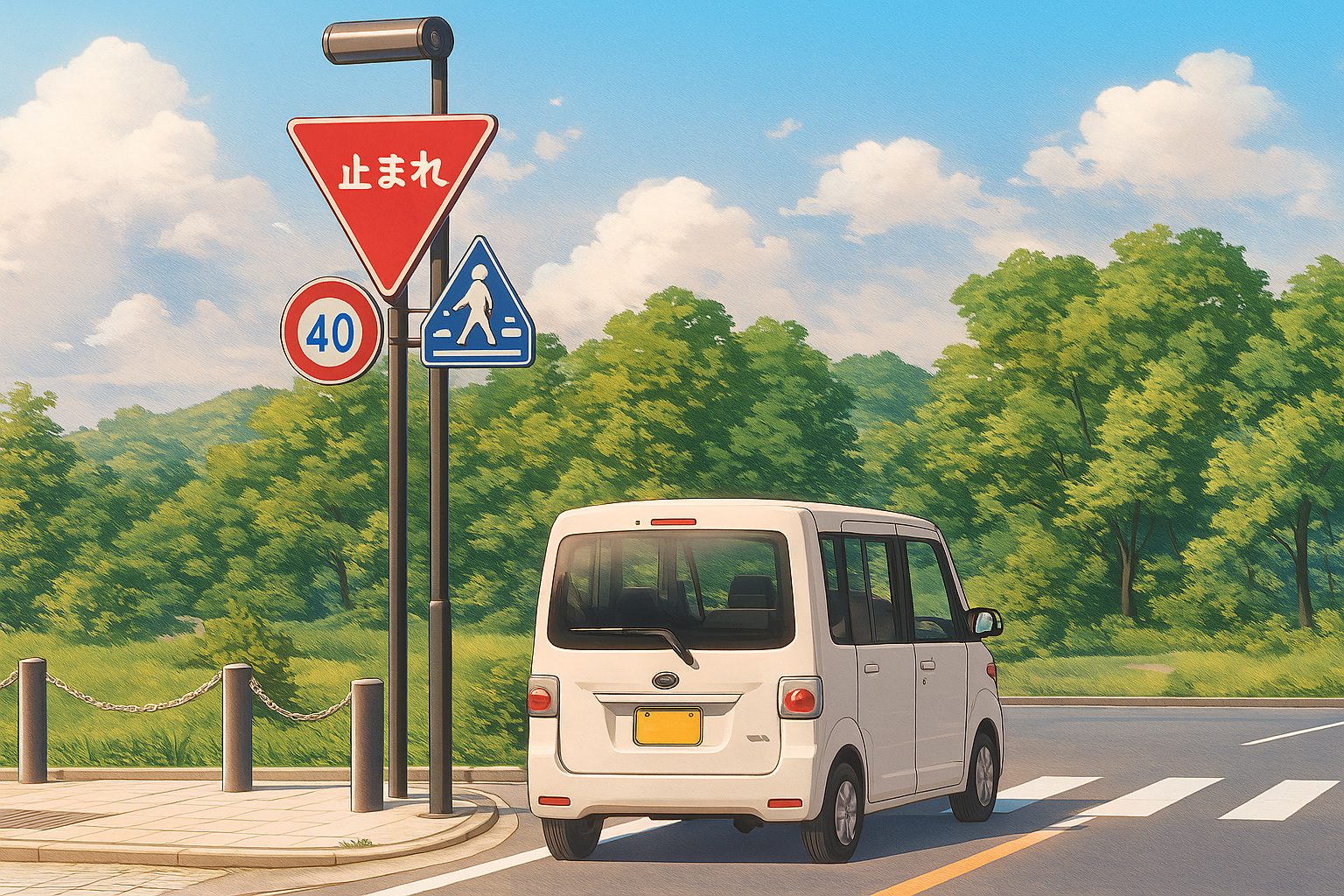

止まれ標識や停止線のある交差点、踏切、見通し不良の小さな路地……。

「ちゃんと止まったつもり」でも、ホイールが回り続けていた・車体がじわっと動いていたなどで違反になる例は少なくありません。結論から言うと、一時停止は “速度ゼロ” での完全停止が原則。停止線の直前で確実に静止し、左右前後の安全を確認してから進入します。本記事では、完全停止の基準・止まる位置・停止時間の目安・二段停止・自転車の扱い・罰則まで、現場の運転で迷わないように丁寧に解説します。

目次

先に要点:完全停止の基準はここ!

- 完全停止=速度0km/hで静止。車輪が止まり、車体の前後動きも収まっている状態。

- 止まる位置:原則は停止線の直前。停止線がなければ交差点の手前(見通せる位置)。

- 安全確認:左右(必要に応じ後方)を目視。歩行者・自転車優先を徹底。

- 二段停止:見通しが悪いときは、停止線で一旦停止→ゆっくり前進→見える位置でもう一度停止。

- 時間の目安:車体が静止して1〜2秒程度の“間”を置くと確認が確実に。

法的な考え方(道路交通法・標識・標示)

道路交通法では、「止まれ」標識や停止線がある場所、踏切などで一時停止義務が課されています。ここで求められるのは、徐行ではなく完全な停止です。いわゆる“ローリングストップ”(減速しつつ転がって通過)は一時停止として認められません。

また、「止まれ」の標識(道路標識令の規定に基づく)や路面の「停止線」(道路標示)は、止まるべき具体位置を示します。標示が見えにくい・消えかけているときでも、交差点の手前で安全を確保できる位置で停止し、確認してから進入するのが基本です。

どこで止まる?(停止線・見通し・二段停止)

1)停止線の直前で完全停止

もっとも基本的なのは、停止線の直前で速度ゼロにして静止すること。停止線を越えてから止まるのは、歩行者の通行や自転車の進路を塞ぐ恐れがあり危険です。

2)停止線がない/消えている場合

停止線がない・見えない場合は、交差点の直前(歩道や横断歩道を塞がない位置)で止まります。そのうえで、見通しが悪ければ少し前へ出て再停止します。

3)見通し不良なら「二段停止」

家屋・塀・駐車車両などで左右が見えないときは、① 停止線手前で停止→② 低速で前進→③ 見える位置で再停止→④ 進入の手順が有効です。これが通称二段停止。歩行者や自転車、優先道路の車両を確実に確認できます。

4)踏切での停止

踏切では、踏切直前の停止線(または遮断機・警報機の手前)で完全停止。窓を開ける必要はありませんが、左右の安全と列車の接近を確実に確認してから通過します。※踏切内停車や立ち往生を避けるため、進入前に“出られるスペースがあるか”の判断も重要。

どれくらい止まる?(停止時間の目安)

法律で「◯秒止まる」と秒数が決められているわけではありません。重要なのは、速度ゼロで静止し、周囲の安全を確認するのに十分な“間”があること。実務上は、1〜2秒程度の静止があれば、車体の揺れが収まり、目視確認→発進の流れを落ち着いて行えます。

歩行者・自転車・原付の一時停止

歩行者優先は最優先

横断歩道・自転車横断帯などでは、歩行者・自転車の横断が最優先。完全停止して進路を譲るのが鉄則です。歩行者がいなくても、見えない領域(死角)を想定して慎重に。

自転車・原付にも同じ「完全停止」義務

自転車や原付でも、止まれ標識・踏切等では完全停止が必要です。ペダルを止めただけや惰性で転がるのは停止ではありません。降車して確認する場面(見通し極悪の路地など)もあります。

よくある違反・誤解パターン

① ローリングストップ(転がり停止)

ほぼ止まったが実は0km/hになっていない状態。車輪が回っていれば違反に該当し得ます。

② 停止線を越えてから停止

停止線を越えてから止まるのは原則NG。横断者の進路妨害や出会い頭リスクが増します。

③ 右だけ見て発進

左側からの歩行者・自転車見落としが典型。左右→もう一度左右の“二度見”を。

④ 先頭車に続いて“つられ発進”

前車が進んだので自車も動く、は危険。各車が個別に完全停止する必要があります。

⑤ 踏切での漫然発進

警報停止後、十分な退避スペースの確認を忘れると踏切内滞留の危険。前方が空いてから進入。

⑥ 自転車の“足つきだけ”

片足接地でも車輪が回っていれば停止ではありません。ホイール停止+安全確認が必須。

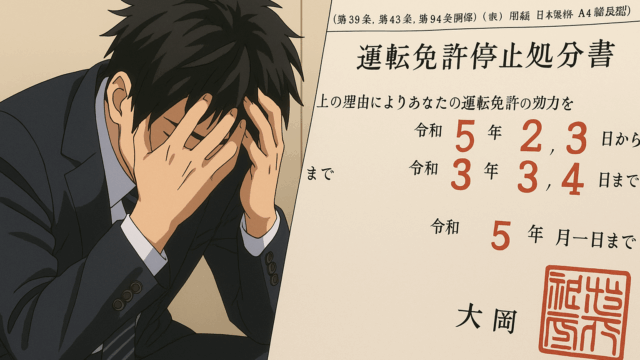

違反の罰則・事故時のリスク

一時停止違反は、通常違反点数2点、反則金は車種により異なります(普通車で7,000円前後、二輪で6,000円前後、原付で5,000円前後が一般的な目安)。累積点数によっては免停リスクが高まります。

また、出会い頭事故などが生じた場合、一時停止義務を怠った側の過失が重く評価されるのが一般的です。ドラレコ映像・停止線の有無・見通し・速度などが判断材料となります。

現場で役立つ実践ヒント

- ブレーキは“ふんわり→しっかり”:最後は確実に0km/h。車体の揺れが止まるのを待つ。

- 視線は「広く→近く」:遠くの流れ→直近の横断者→死角と順に。

- 二段停止をためらわない:見えないなら一度で決めない。小さく前進→再停止。

- 同乗者・積荷で視界が狭い時:ミラー角度・座高調整、必要なら窓を少し下げて音情報も活用。

- ドラレコの時刻・Gセンサー設定:静止が記録される設定は冤罪防止にも有効。

まとめ

完全停止の本質は「0km/hで静止して安全確認」です。停止線の手前で確実に止まり、必要なら二段停止。歩行者・自転車優先を徹底し、ローリングストップはしない。秒数ではなく、静止+確認に必要な“間”をつくることが違反防止と事故防止の近道です。

筆者の体験談

早朝の住宅街で、停止線手前でしっかり止まったつもりが、実はわずかに転がっており、左から来た自転車に気づくのが遅れたことがありました。それ以来、メーターの針(デジタルでも“0”表示)を確認→1拍置くを習慣化。二段停止もためらわなくなり、ヒヤリが激減しました。

よくある質問(FAQ)

Q1. 何秒止まれば「停止」とみなされますか?

A. 秒数の規定はありません。速度0km/hで静止し、安全確認ができたといえるだけの“間”が重要です。実務的には1〜2秒の静止が目安になります。

Q2. 停止線を越えても、見通しが良ければOK?

A. 原則は停止線の直前で止まります。越えてから停止は横断者の妨害になり危険です。見通しが悪ければ、停止線で停止→少し前進→再停止の二段停止を。

Q3. 自転車の一時停止も車と同じ?

A. はい。止まれ標識・踏切では自転車も完全停止が必要です。足つきだけでは不十分で、車輪の回転が止まることが求められます。

Q4. 踏切では窓を開ける必要がある?

A. 義務ではありませんが、列車の接近音は安全確認に有効です。雨天・夜間は視界が悪いので慎重に。

Q5. ドラレコは停止の証明になりますか?

A. 重要な補助資料になります。走行データやGセンサーのログと合わせ、停止線での静止が映っていれば有力です。

参考リンク:

・道路交通法・道路標識令(止まれ標識・停止線・踏切に関する規定)

・各自治体警察の交通安全ページ(見通し不良交差点での二段停止の推奨など)