高齢化が進む日本では、自動車運転免許を持つ高齢者の数が増え続けています。その一方で、高齢者ドライバーによる交通事故が社会問題として取り上げられ、免許返納の制度や取り組みに注目が集まっています。本記事では、高齢者ドライバーと免許返納の現状、課題、支援策について詳しく解説します。

- 高齢者ドライバーの事故傾向と背景

- 免許返納制度の仕組みと現状

- 返納後の生活支援や代替手段

- 誤解されやすいポイントや事故事例

- 筆者の体験談と身近なケース

目次

高齢者ドライバーの現状

日本の高齢化率は2025年には30%を超えると予測されています。運転免許保有者の中でも65歳以上の割合は年々増加し、特に地方では車が生活の必需品となっているため、高齢者が運転を続けざるを得ない状況があります。

警察庁の統計によれば、75歳以上の免許保有者数は2023年時点で約600万人を超えています。都市部では公共交通機関を利用できますが、地方では免許返納=生活の自由を失うことにつながるため、返納に踏み切れないケースが多く見られます。

高齢者による事故の特徴

高齢者ドライバーによる交通事故は、若年層と比較して次のような傾向があります。

- ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故

- 交差点での出会い頭衝突

- 逆走や信号無視の割合が高い

- 夜間や雨天時の視認力低下が要因となる事故

特に注目されるのが「踏み間違い事故」です。加齢による判断力や反射神経の低下が原因とされ、重大事故につながるケースが後を絶ちません。

免許返納制度とは?

免許返納制度は、運転に不安を感じる高齢者が自発的に免許を返納できる仕組みです。返納すると「運転経歴証明書」が交付され、身分証明書として利用できます。

返納のメリット

- 交通事故を未然に防げる

- 公共機関やタクシー料金の割引が受けられる地域もある

- 家族の安心につながる

返納が進まない理由

- 地方では移動手段が乏しい

- 公共交通が整備されていない

- 「まだ運転できる」と考える心理的要因

返納後の生活支援と課題

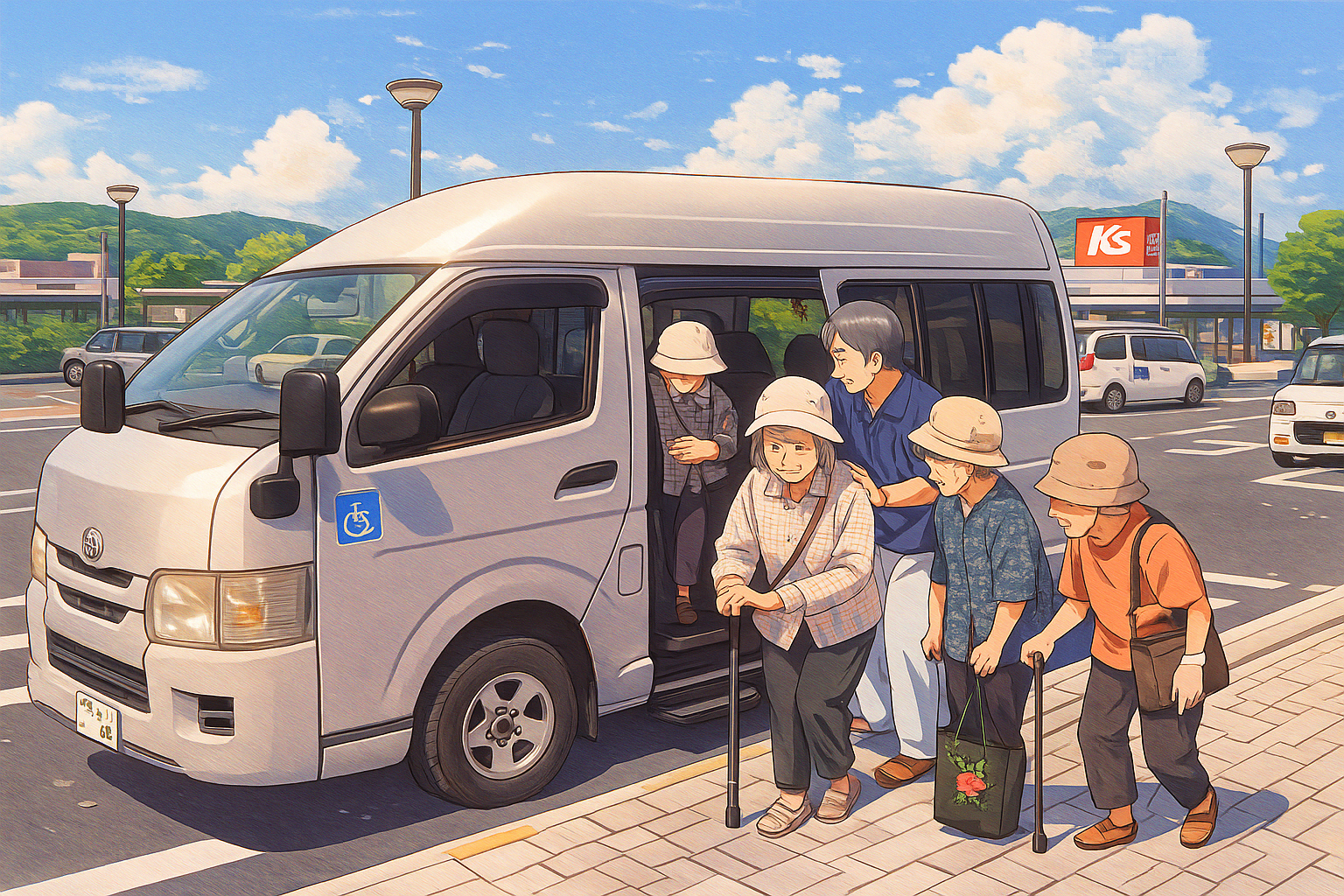

免許返納をした後の生活支援が整っているかどうかは重要です。例えば以下のような取り組みがあります。

- 自治体によるバス・タクシー割引制度

- 買い物代行や移動販売サービス

- シルバーカーや電動カートの活用

- 近隣住民や家族による送迎支援

一方で課題も残っています。特に地方では移動難民問題が深刻で、免許返納=社会的孤立につながる恐れがあります。

よくある誤解と議論

免許返納については、さまざまな誤解や議論があります。

- 誤解1:免許返納は義務である → 実際は任意制度であり、強制ではありません。

- 誤解2:返納すれば全員が安心 → 移動手段がなくなれば生活が困難になるため、支援策が必要です。

- 議論:75歳以上は自動的に免許取り上げるべきか? → 年齢ではなく能力に応じた判断が求められます。

実際の事故事例

報道でも度々取り上げられる高齢者事故の事例を紹介します。

- 2019年 東京・池袋での高齢者による暴走事故 → 社会的に免許返納の議論が加速。

- 地方都市での逆走事故 → ナビの見間違いや記憶力低下が原因。

- コンビニ駐車場での踏み間違い事故 → 家族が返納を勧めるきっかけに。

これらの事故は「高齢ドライバー=危険」という単純な問題ではなく、社会全体の交通安全と生活のあり方を問い直すものとなっています。

まとめ

高齢者ドライバーと免許返納の問題は、日本社会における重要なテーマです。事故防止だけでなく、返納後の生活支援まで含めて考える必要があります。地方と都市部では事情が異なり、一律の解決策は存在しません。今後はテクノロジーの導入(自動運転や運転支援システム)と、地域社会の協力が欠かせないでしょう。

筆者の体験談

私の父も75歳を過ぎてから免許返納をしました。最初は「まだ運転できる」と言っていましたが、駐車場で軽い接触事故を起こしたことをきっかけに、自ら決断しました。返納後はタクシーの割引制度を利用しつつ、家族が送迎をサポートしています。

確かに不便さはありますが、事故の不安がなくなり、家族全員が安心できるようになりました。免許返納は単なる運転の問題ではなく、「家族の安心」や「地域での支え合い」にもつながると実感しています。

FAQ

Q1. 免許返納は何歳からできる?

A. 年齢に関係なく、誰でも返納可能です。主に高齢者が対象ですが、若い人でも返納できます。

Q2. 運転経歴証明書はどこで発行される?

A. 免許センターや警察署で交付申請が可能です。身分証として利用できます。

Q3. 返納後に「やっぱり免許を取り直したい」と思ったら?

A. 再度教習所に通い、試験に合格すれば再取得可能です。ただし高齢の場合、取得が難しくなることもあります。

Q4. 地方に住んでいて返納後が不安です。

A. 自治体によって支援策が異なるため、地域の交通支援制度を調べることが重要です。タクシー割引や移動販売車などが活用できます。