警察の検問で使われるアルコール検知器の基準は呼気1リットルあたり0.15mg。

本記事では、飲酒運転の分類、0.15mgの意味、罰則、体格差の影響、翌日残り、検問の流れ、事故リスクと防止策までを一般向けに解説します。

飲酒運転の二つの分類

道路交通法上、飲酒運転は次の2種類に分かれます。

- 酒気帯び運転:呼気1リットルあたり0.15mg以上が検出、または外観・挙動から酒気帯びと判断。

- 酒酔い運転:数値に関係なく、アルコールの影響で正常な運転ができない状態。

酒気帯びは数値、酒酔いは状態が判断軸です。

0.15mgの意味と超えやすい量

呼気0.15mg/L ≒ 血中0.03%程度に相当し、反応・判断力の低下が有意に出始めるラインです。

- ビール中瓶(500ml)1本 → 0.15mg前後に到達する人が多い

- 日本酒1合(180ml) → 0.15mg超の可能性あり

- チューハイ350ml(7%)1缶 → 体格次第で基準超え

「缶ビール1本なら大丈夫」は通用しません。

性別・体格・体調で変わる影響

- 女性は分解酵素が少なめで影響を受けやすい。

- 体重が軽いほど少量で基準超えしやすい。

- 空腹・疲労時は吸収が早く数値が上がりやすい。

同じ量でも個人差が大きいため、「量」で基準を推し量るのは危険です。

アルコール分解スピードの目安

- 成人男性(60kg)で1時間に約5〜7g分解。

- ビール中瓶1本(約20g)→ 3〜4時間必要。

- 日本酒1合(約20g)→ 同上。焼酎ダブル1杯(約25g)→ 4〜5時間以上。

深夜まで飲んだ翌朝は、まだアルコールが残っている可能性が高いです。

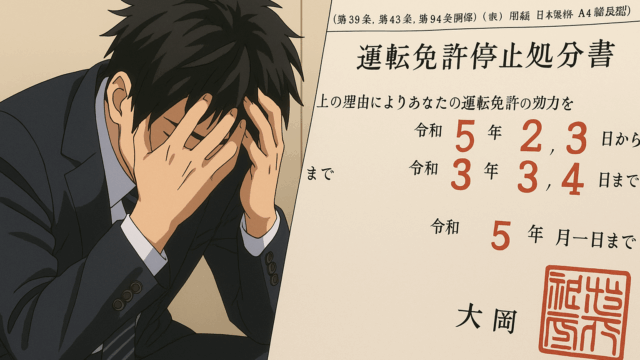

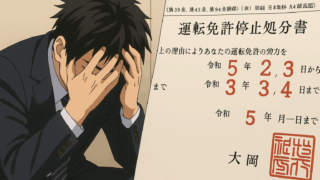

酒気帯び/酒酔い運転の罰則

酒気帯び運転(0.15mg以上)

- 違反点数:13点(免停90日)

- 刑事罰:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒酔い運転(状態で判断)

- 違反点数:35点(即取消・欠格3年)

- 刑事罰:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

検問の流れとよくある誤解

流れ

- 会話で酒気を確認(匂い・挙動)。

- 疑いがあれば簡易検知器。

- 反応が出たら正式測定器で数値を記録。

よくある誤解

- ノンアルでも反応? 一時的反応はあり得るが、基準超えに至ることは通常ない。

- 口に含んだだけでアウト? 一時的高値が出るため、検査前の飲食は控える指導。

翌日でもアウトになる理由

- ビール3本 → 7〜8時間残存。

- 日本酒2合 → 10時間以上残る可能性。

- 焼酎5杯 → 翌日午前中でも基準超の恐れ。

「寝たから大丈夫」は誤解。通勤中の検問で発覚する例も多いです。

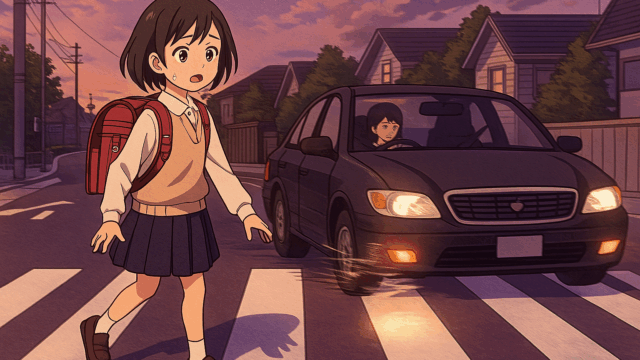

事故リスクと統計のポイント

飲酒運転事故は死亡率が高いのが特徴。

- 飲酒運転事故の死亡率:約8%

- 全交通事故の死亡率:約2%

死亡率はおよそ4倍。自分も他者も守るため、飲酒運転は絶対にしないこと。

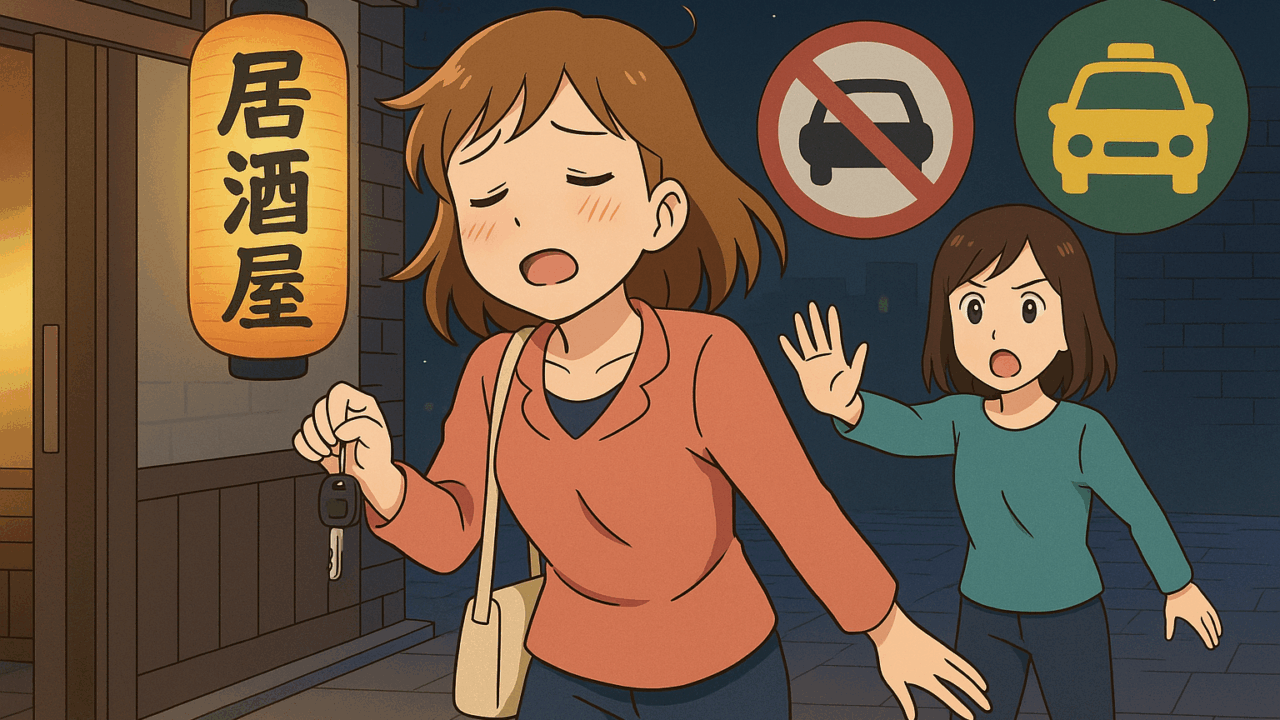

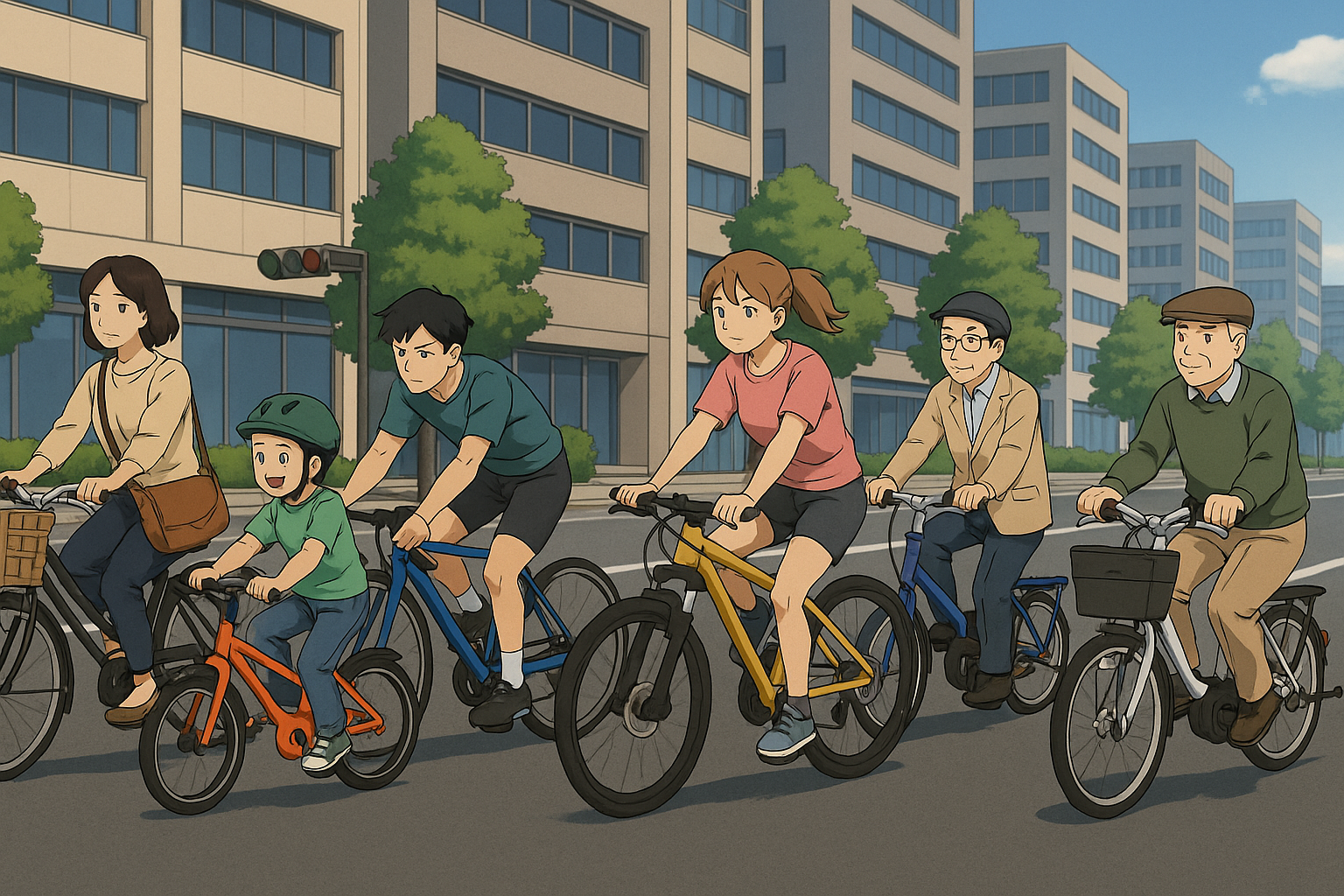

飲酒運転を防ぐ方法

- 代行運転を利用(数千円で安全を確保)。

- 公共交通を選択(終電・バス時刻の事前確認)。

- タクシー/配車アプリを活用。

- 仲間内で「飲んだら運転しない」を徹底。

まとめ

- 飲酒運転は酒気帯び(0.15mg以上)と酒酔い(状態)に分類。

- 0.15mgは血中0.03%程度。ビール1本でも超える人がいる。

- 性別・体格・体調で影響大。翌朝も残ることがある。

- 罰則は重く、事故の死亡率は約4倍。防止策を準備して飲む。

参考:警察庁 交通安全情報

よくある質問

Q. アルコールが強い自覚があれば運転しても大丈夫?

A. NGです。代謝が早くても判断力低下は避けられません。数値を超えれば酒気帯び成立です。

Q. ノンアルコール飲料で検知される?

A. 一時的反応はあり得ますが、基準超えに至ることは通常ありません。検査前の飲食は避けましょう。

Q. 翌朝の出勤時、どのくらい空ければ安全?

A. 量・体格次第です。ビール中瓶1本でも3〜4時間は必要の目安。多量飲酒なら翌日運転しない前提で。