運転中についクラクションに手が伸びそうになることはありませんか?

実は道路交通法では、クラクションを鳴らせる場面はごく限られているのです。

本記事では、鳴らしてよい場面・違反となるケース・実際の事例・安全運転のポイントを解説します。

道路交通法でのクラクションの位置づけ

道路交通法第54条にはこう規定されています。

車両等の運転者は、法令で定められた場合を除き、みだりに警音器を使用してはならない。

原則:鳴らしてはいけない

例外:義務またはやむを得ない場合 に限られます。

クラクションを鳴らしてOKな場面

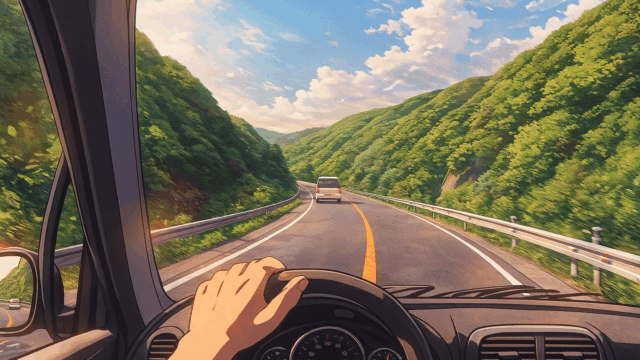

① 警笛区間の標識がある場合

山道や見通しの悪いカーブなどにある「警笛鳴らせ」標識。ここでは鳴らす義務があります。

② 危険を防止するためやむを得ない場合

- 歩行者や自転車が急に飛び出してきた

- 見通しの悪い路地から車が出てきそうな時

- 交差点で相手がこちらに気づかない時

事故を防ぐための緊急手段として許されます。

③ 合図として必要な場合(例外的)

停車車両に発進合図をするなど最低限の場面。ただし基本はウインカーや手信号を優先すべきです。

クラクションを鳴らすと違反になるケース

① 威嚇・腹いせで鳴らす

「遅い車をあおる」「進路を譲らせる」などは完全に違反です。

② 住宅街や深夜での無用な使用

違反であるだけでなく騒音トラブルの原因になります。

③ 合図代わりに多用する

「友人を呼ぶためプップー」「結婚式で車列が連打」なども本来は違反行為です。

違反した場合の罰則

- 違反点数:1点

- 反則金:普通車で6,000円

さらに執拗に鳴らすと「あおり運転」扱いとなり、免許取り消しや刑事罰の可能性もあります。

実際の違反事例

事例① 信号待ちで前車をあおった

青信号で発進が遅い前車に長くクラクション → 警音器使用制限違反で検挙。

事例② 横断歩道の歩行者に鳴らした

歩行者を急がせるためクラクション → 違反+歩行者とのトラブル。

事例③ 高速道路で執拗に鳴らし続けた

進路を譲らせようと連打 → 妨害運転罪で逮捕、免許取消。

クラクションとあおり運転の関係

執拗なクラクションはあおり運転の典型。ドライブレコーダー映像で証拠化され、妨害運転罪に問われるリスクがあります。

クラクションに頼らない安全運転のポイント

- ウインカー・ブレーキで早めの意思表示

- ミラーと目視で周囲確認

- 歩行者・自転車には余裕を持って譲る

- イライラしてもクラクションに逃げない

まとめ:クラクションは「原則禁止」、例外は安全確保

- 原則:クラクションは鳴らさない

- OK:警笛区間・危険回避の緊急時

- NG:威嚇・合図代わり・騒音

- 違反:1点+反則金6,000円、悪質なら免許取消も

参考:警察庁公式サイト

よくある質問

Q. クラクションは挨拶に使ってもいい?

A. 本来は違反。手を挙げるなど非音声的な方法で伝えるのが安全です。

Q. 警笛区間なのに鳴らさなかったら?

A. 義務違反となり、取り締まり対象になります。

Q. 鳴らさずに事故になった場合は?

A. 「危険回避の努力不足」として過失が重く見られる可能性があります。