~アメリカ心理学者の視点に学ぶ、私たちの車内の顔~

◆ あおり運転は「一過性の怒り」ではない

アメリカの心理学専門誌「Psychology Today」によると、あおり運転(英語で“road rage”)は単なるイライラではなく、「匿名性」と「パワー感」によって人が攻撃性を露呈しやすくなる特殊な状況だという。

つまり、普段は穏やかな人でも、車という“装甲付きの空間”に乗った瞬間、自分の感情を剥き出しにしやすくなるというわけだ。

──まるで“仮面をかぶった暴君”が量産される装置、それが車。

◆ ホルモンが人を攻撃的にする?

記事の中では、テストステロンやエストロゲンといったホルモンもあおり運転の一因として挙げられている。

男女問わず、感情が高ぶると冷静な判断ができなくなる──これは生物学的な傾向だ。

日本でも「煽られてカッとなって追いかけた」といった事件が後を絶たないが、それは生理的な反応と無関係ではない。

つまり、「自分だけは大丈夫」と思っていても、カチンとくる状況に入れば誰でもスイッチが入る可能性があるってことだ。

◆ 驚きのデータ:アメリカでは78%が「攻撃的な運転」を自覚

米AAA(全米自動車協会)の調査では、ドライバーの78%が過去1年以内に「攻撃的な運転」をしたことがあると答えている。

- スピードの出しすぎ

- 前方車への異常接近

- クラクションの乱用

- 暴言やジェスチャー

日本でも似たような行動は多く報告されているが、この数字はかなり生々しい。

そして、これらの行動がきっかけで発生する事件・事故は後を絶たない。

◆ 対策:「怒りに支配されない技術」が必要

記事では、「運転中に怒りを感じたら、とにかく“やり返さない”こと」が最も重要だとされている。

相手がイライラしていたとしても、こちらまで“怒りに加担”すれば、ただの交通が「戦場」に変わってしまう。

- 呼吸を整える

- 意識的に距離を取る

- “相手も疲れているんだろう”と考えてみる

このような“感情のガード”こそが、あおり運転から身を守る最善の盾になる。

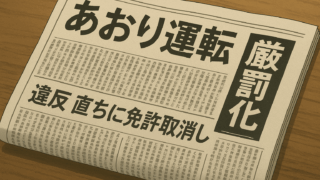

◆ 日本でも活かせる海外の知見

この記事から得られる教訓はシンプルだ。

あおり運転は「モラルの欠如」だけでなく、「環境と生理が人を変える」現象でもある。

つまり、「自分が怒っている理由を一歩引いて観察する力」──これが運転者に求められている。

そして、日本でも今後もっと心理的アプローチからの予防策が求められていくだろう。